在“数据要素×”“人工智能+”等行动计划的政策推动下,“开放协同、数据共享”正成为时下智能行业的新叙事。

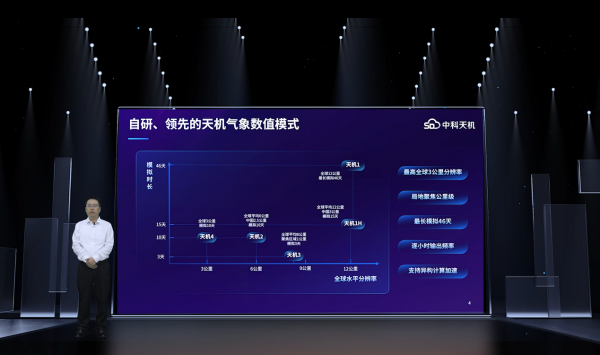

最鲜活的例子,来自气象领域——9月23日,中科天机气象科技有限公司(以下简称中科天机)在京发布“高分辨率气象数据共享计划”(以下简称“共享计划”),决定向行业共享全球12公里/中国区域3公里分辨率、15天逐小时输出的气象全要素模式数据,涵盖温度、风场、降水等160余项要素,以期帮助行业解决气象数据获取难、成本高等痛点问题。

“高分辨率气象数据共享计划”发布现场。

“中科天机共享数据具有科学意义,其数据处理、计算及模型构建工作,能为科学研究与业务服务作出贡献。”中国气象服务协会会长许小峰表示,数据共享是国际趋势,我国应在全面考虑体制机制、产权保护等相关问题基础上,从战略层面给予重视,以实现数据获取最大化与应用效果提升。

据了解,这是中科天机加入“AI计算开放架构”后,为商业气象大模型提供高质量数据集构建能力的一大举措,也是中国企业首次向全球共享高分辨率气象数据的重要行动。

随着中科天机“共享计划”的推出,聚拢在“AI计算开放架构”下的中国智能产业生态,正徐徐展开一幅开放协同的图景。

智能计算产业进入新阶段

这个“AI计算开放架构”,是什么来头?

在近期于重庆举办的2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型、数据应用等产业链上下游20多家企业,共同推出了国内首个“AI计算开放架构”,同时宣布依托国家先进计算产业创新中心,启动“AI计算开放架构联合实验室”建设。

“我们发布‘AI计算开放架构’,目标非常简单,就是希望进一步促进跨层的软硬件协同,促进整个产业链上下游协同。”中科曙光高级副总裁李斌解释,国产AI计算产业无论单芯片算力水平还是计算生态都有短板,效仿“安卓模式”推进开放协同,或是当前构建国产智能计算系统的最优解。

业内人士解读称,在部署超50万张异构加速卡、建设了20多个大规模算力集群之后,中科曙光对于智能算力(即AI算力)的构建积累了许多经验。如今他们正把当下最深切的感悟,凝聚成为一项共同行动——寻求开放,拥抱协作。

如果把时针拨回到7年前,可以发现,此举已有先例。

2018年,中科曙光牵头成立了国家先进计算产业创新中心,希望通过共性技术协同创新,建设以“芯片+硬件+软件+服务+应用”为架构、有国际竞争力的产业生态。

7年来,中科曙光联合多家产业上下游企业、科研院所和知名高校,共同开展先进计算核心关键共性技术研究、超融合体系架构研究、软硬件适配研究、行业应用系统集成研究等课题,有效组织产学研力量实施计算科学领域核心技术攻坚,破解了一批信息技术产业面临的技术和生态难题。

时光荏苒,今天中科曙光再次依托国家先进计算产业创新中心,启动“AI计算开放架构联合实验室”建设。这一举措不仅标志着中国智能计算产业进入全面开放、紧密协作的新阶段,更有力推动“安卓模式”加速到来。

行业吹起“开放协同的风”

对于气象数据共享给科学研究带来的好处,中国科学院大气物理研究所研究员朱江一语道破。

“传统天气预报主要依赖物理模型和物理规律,在超级计算机上计算获取未来几天预报,但这种计算存在误差,因模型、观测结合方法不完美,观测本身也有误差,处理不好会影响预报准确性。”朱江说,在人工智能应用前,只能通过发射更好卫星、用更精细模型、制造更大计算机等方式缓慢改进预报。而AI的出现,提供了新手段。

“AI可极大降低计算成本,很多已发表的AI模型能在1/1000计算成本下达到传统方法的预报水平。”朱江认为,当下需以更少代价改进预报,从中科天机的实践来看,开放协同这条路前景明朗。

而今,开放协同的风,正吹向国内的AI计算领域。

“无论是模型训练、推理还是部署,大家对AI算力的需求已从单卡算力变成紧耦合的算力集群系统,而且这个系统正变得越来越复杂。大家的共识是,从系统层面做优化,是弥补单芯片算力不足的一个重要途径。”李斌说,与此同时,从底层算力芯片到上层行业应用,中间链条非常长,跨层的软硬件协同是进一步优化、提效的必要手段。

近年来,我国算力发展受外部条件制约较多,各方在硬件层面、软件层面、应用层面的协同乃至融合,有望促进系统的深度优化。对于这种类似于“安卓模式”的共创,中科曙光智能计算产品事业部总经理杜夏威表示,通过开放式的协作,更有利于发挥计算产业链条上下游的优势,进而保障最终打造出来的产业生态“具备足够的鲁棒性”。

“以最快的速度团结起来”

不过,谈及在AI计算产业领域打造一个“安卓生态”,李斌认为“行业似乎还没准备好”。

他回顾说,在通用计算时代,IT产业分工明确,芯片、操作系统、中间件、软件等都在各自的框架里优化、升级,最后再遵循冯·诺依曼架构组合在一起。“这种产业分工延续至今,因此大家跨界、跨层的协同需求并不强烈。”

中科曙光高级副总裁李斌。

言下之意,AI计算产业各方目前尚未展开高水平、多维度的开放共创,因此也尚未涌现出标杆化的跨界、跨层协同。

杜夏威认为,这其中除了“时间问题”外,还存在技术和非技术的难题。

“对应于开放跨层的优化与开放包容式的生态,其实我们也面临着很多困难。”杜夏威说,首先,由于产业分工和各环节的自我优化趋于成熟,大家只在自己的“角色”中有上佳表现,但如何将整个产业链的技术优势进行整合、形成联动效应,还需要突破不少技术维度的困境。

其次是生态协同的问题。杜夏威举例说,这包括多品牌、多厂商或者多路线的协同,以及产业链条协作的问题和困难。当然,生态协同还包括是否存在行业的统一标准与统一规范等亟须解决的“生态墙”等问题。

中科曙光智能计算产品事业部总经理杜夏威。

李斌认为,在AI计算时代,这些在“通用计算时代”的阻碍正转化成为开放协作的驱动力。“如今时代不同了,在智算时代,算力系统变得越来越复杂,产业链变得越来越长,技术的融合越来越多。”他说,这些因素促使大家拥抱开放、合作。

“现在需要大家抱团取暖,而非各自为政。”李斌表示,这样我们就能以最快的速度团结起来,应对技术的演变、回应用户需求,“要加快推进这个步伐”。

海报分享

海报分享